|

|

|

|

À l’occasion de l’ouverture quasi imminente de son nouveau showroom dans le quartier Montorgueil à Paris, le jeune artiste-joaillier Surya Mathew a accepté d’ouvrir sa porte à Soa Farge, Cordelia Hales et Beatriz Gomes Pena et d’attirer leur regard sur une conception singulière du luxe et de la joaillerie.

EMA

Sorbonne Université

Les Carnets du Luxe : Pourriez-vous nous présenter votre parcours de joaillier ?

Surya Mathew : J’ai débuté mon parcours dans le monde de la joaillerie et des métiers d’art à l’âge de 10 ans en Inde du sud. L’intérêt pour la création vient de ma mère, créatrice textile. J’ai d’abord utilisé les matières disponibles dans mon environnement pour faire des boucles d’oreilles et des bracelets. Ma formation dans le métier a commencé plus concrètement à 12 ans lors de la rencontre avec mon premier maître. Ensuite, à 14 ans, j’ai rencontré mon deuxième maître dont les enfants ne voulaient pas perpétuer la tradition familiale. Dans le cadre de cette transmission de savoirs, je représente la sixième génération, une sorte de successeur dans la discipline ayant comme mission de perpétuer l’art où le bijou est sacré. C’est une création qui intervient dans chaque moment clé de la vie d’une personne, un travail qui associe aussi bien le spirituel et l’astrologie que l’attention aux matières et le respect dans leur manipulation à travers des rituels.

En 2017, je suis arrivé en France pour suivre une formation à la Haute École de Joaillerie. Après seulement deux ans, la formation de 6 ans ayant été raccourcie en raison de mon expérience précédente, j’ai été diplômé. Cette formation française a été complémentaire de l’enseignement reçu en Inde. Enfin, parallèlement à cette formation, j’ai ouvert mon atelier à Paris.

LCDL : En quoi votre formation indienne et votre formation française sont-elles complémentaires ?

Surya Mathew : J’ai eu de la chance avec mon maître d’avoir eu une formation fondée sur beaucoup d’observation et un savoir-faire réel : on fondait le métal, les lingots, puis on travaillait ces pièces comme au temps des Égyptiens. Une des techniques que je faisais alors consistait à souffler dans une pipette dirigée vers une flamme soutenue par de la cire, afin de faire sortir de l’oxygène, et de la diriger à l’endroit où il fallait souder ou fondre le métal.

C’est assez fascinant, car avec seulement ces deux outils, une flamme et mon souffle, on peut faire ce que l’on souhaite. Si j’étais dans le désert sans rien à part ces deux éléments, je pourrais souder et fondre le métal tout de même ! C’est une technique ancestrale et c’est à partir d’elle que notre métier s’est constitué, pour ainsi dire.

Une autre technique indienne importante que nous ne trouvons pas du tout en France est le dessertissage de l’émeraude : il faut savoir que cette gemme est très fragile. Si quelqu’un apporte une bague avec une émeraude, il faut savoir la dessertir délicatement mais aussi souder le corps de bague afin de ne prendre aucun risque. En Inde, nous utilisons une banane coupée en deux et creusée, cette dernière servant à rafraîchir l’émeraude pendant la soudure. C’est une technique que maîtrisaient parfaitement les ancêtres égyptiens mais qui se perd aujourd’hui… C’est pourtant efficace et simple !

Lorsque je suis arrivé à Paris, c’était complètement différent puisqu’en France on dispose de chalumeaux. En revanche, lorsqu’on a une panne d’outil, on est embarrassé car on ne connait pas de technique de substitution.

En France, j’ai pu parfaire mes connaissances et pratiques en conception numérique via la CAO (Conception Assistée par Ordinateur), mais j’ai aussi découvert une technique que je me plais d’appeler « technique de mise à jour » : c’est ce qui permet de comprendre comment la lumière pénètre dans des pièces assez complexes. Cela m’a permis de créer une réfraction de la lumière pour donner à la pierre un éclat différent de celui d’une pierre sertie dans du métal sans ouverture. C’est amusant car ça correspond à une technique qui est encore utilisée en Inde ! Il faut savoir que là-bas on crée des pièces où l’on sertit des pierres dans du métal sans ouverture. Mais, pour leur donner un éclat, avant de mettre la pierre dans le trou, on ajoute des feuilles d’argent que l’on polit. Ces « paillons » comme on les nomme apportent l’éclat à la pièce. À l’inverse, en France, pour créer une mise à jour, on ouvre derrière et sur les côtés pour laisser entrer la lumière.

L’arrivée en France m’a permis, par ailleurs, de réaliser des pièces plus réfléchies et plus élaborées, notamment du point de vue des mécanismes, comme le mécanisme du clip.

Ainsi, lorsque je suis arrivé en France, j’ai pu continuer à apprendre des choses que je n’avais pas vues en Inde et, à l’inverse, j’ai pu finalement transmettre des choses que j’avais reçues là-bas et que les gens, ici, ne connaissaient pas.

LCDL : Quelle place accordez-vous à la transmission des savoir-faire ?

Surya Mathew : La transmission a été centrale dans ma formation et c’est la raison pour laquelle, lors de l’ouverture de mon showroom, j’envisage d’accueillir des stagiaires et élèves en alternance. J’aimerais perpétuer, dans l’art joaillier, le savoir d’excellence et artisanal qui est en train de disparaître comme nous le constatons avec le fonctionnement des grandes maisons qui visent la rapidité et la quantité de production. Dans ce sens, c’est très important de sensibiliser également le public sur nos manières de consommer et leurs impacts sur l’environnement.

Les conférences auxquelles je participe comme jeune ambassadeur de la Michelangelo Fondation au Grand Palais, portant principalement sur le savoir-faire artisanal et la transmission des métiers de la main, sont également essentielles pour parler de l’avancée du métier et pour le préserver et transmettre le savoir. Cette institution contribue à diffuser des idées de préservation et de transmission.

LCDL : Après avoir travaillé pour différentes grandes maisons de luxe, vous quittez un certain mode de fonctionnement et de production pour monter votre propre marque « Surya Mathew ». Cette démarche implique-t-elle de renoncer au « luxe » ou d’en redéfinir le concept ?

Surya Mathew : Je suis entré dans ces maisons de luxe avec l’idée que l’on a un ensemble de choses à notre disposition à partir desquelles on peut concevoir des pièces exceptionnelles. Lorsque je suis entré, après deux ans à la Haute École de Joaillerie, à l’âge de 19 ans, au sein de différents ateliers travaillant pour la place Vendôme, j’ai été confronté à des pièces assez importantes : des diadèmes, des bracelets très complexes et des parures, comportant parfois plus de 4 000 diamants, destinées à des personnalités importantes et des familles royales. Mais, en découvrant ce milieu professionnel, j’ai compris que le métier avait beaucoup évolué.

Ce parcours place Vendôme m’a permis de comprendre que le métier avait pris une dimension plus industrielle et qu’il n’était plus fondé sur une « vraie excellence » au sens d’une maitrise d’un savoir-faire. Aujourd’hui, on peut dire que 80 % des pièces sont réalisées en CAO, puis imprimées en 3D. Elles subissent ensuite une injection de métal afin d’acquérir une « vraie » matérialité. Nous ne fondons même plus les pièces avec nos mains et nos propres outils et je trouve cette perte de savoir-faire catastrophique.

Que reste-t-il à faire, finalement, après que cette pièce, que l’on continue d’appeler « pièce unique », soit sortie de la machine ? J’ai parfois eu la chance d’avoir la responsabilité d’effectuer des tâches que la machine ne pouvait pas faire mais, malgré cela, je me suis assez vite demandé s’il fallait que je reste dans ce milieu à faire des choses qui n’avaient pas de sens pour moi.

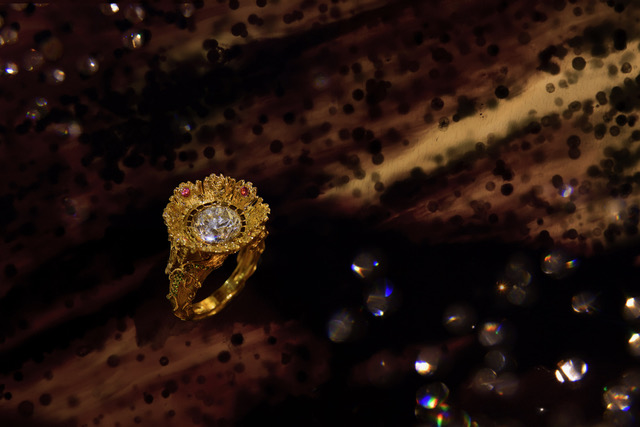

Selon moi, une pièce de haute joaillerie doit apporter de l’émotion et raconter une histoire ; et elle nécessite tout un cheminement pour y arriver. Il y a de moins en moins de recherche car nous avons de moins en moins de temps en raison des rythmes de production à tenir. Cette obligation de production est à l’origine de l’arrivée de la 3D et de la perte d’un savoir-faire qui est l’apanage, de nos jours, d’artisans joailliers âgés de plus de cinquante ans.

La définition du luxe, pour moi, c’est d’abord un savoir-faire, ensuite un savoir être ; et lorsqu’on arrive à avoir ces deux choses-là, on parvient à obtenir quelque chose fondé sur l’excellence.

Aujourd’hui, je dirais que le luxe est un mot quelque peu contradictoire puisque l’on a des marques, des grandes marques, implantées un peu partout à l’échelle internationale. Elles utilisent des matériaux de qualité et des pierres de qualité, mais elles ne sont pas nécessairement réellement à l’écoute de la personne. Elles ne prennent pas assez le temps d’écouter les attentes du client ou de la cliente, de savoir ce qu’il souhaite véritablement afin de créer un objet à son image.

C’est pour cette raison que, pour moi, il est important de prendre le temps de dialoguer car c’est cette démarche sur mesure qui fait que l’on peut appeler la création un objet de luxe.

Ce n’est pas un objet que la personne va avoir rapidement car, après ces échanges, il y a les différents process de réalisation, les maquettes, les dessins, qui permettent d’affiner le modèle. Et puis, pour le réaliser avec des matériaux nobles, il faut prendre le temps de les trouver et de les apporter jusqu’à l’établi. Tout cela est très important dans la définition du « luxe ».

LCDL : Le luxe est donc synonyme de temps. Comment s’établit le rapport entre le client et vous, et en combien de temps cela aboutit à la conception d’un bijou ?

Surya Mathew : Il y a quelque chose de presque thérapeutique dans ma manière d’aborder la relation avec mes clients ; c’est un véritable travail de collaboration. Au début, il y a beaucoup d’échanges concernant leur parcours et leur vie. De nombreux clients apportent des bijoux anciens hérités de leur famille qui ont déjà un récit. Nous réfléchissons ensemble à un moyen de réintégrer ces objets dans leur propre histoire personnelle. Parfois, nous nous voyons toutes les semaines et, au fil du temps, le projet se concrétise et se peaufine.

LCDL : Est-il arrivé que des collaborations n’aboutissent jamais?

Surya Mathew : Oui bien sûr, il est déjà arrivé que je refuse de fondre ou de retravailler un bijou dont le savoir-faire était trop précieux.

LCDL : Pour la marque Surya Mathew, la collaboration est donc au cœur de la création. Mais réalisez-vous des pièces plus personnelles ?

Surya Mathew : Oui, bien que la collaboration soit une partie importante de mon travail, je réalise aussi des pièces uniques personnelles. Elles illustrent des éléments importants de ma vie. Je cherche à rassembler des formes, des couleurs, des textures, porteuses d’émotions quand j’observe la nature. Ce travail d’enrichissement est un projet en continu ; je suis toujours à la recherche de nouvelles découvertes.

La pièce de l’oiseau de lumière que j’ai présentée à 19 ans à la préfecture en est un exemple. La nature et les oiseaux sont une partie importante de mes sources d’inspiration. L’éclat et les couleurs sont aussi très symboliques et relèvent de ma spiritualité.

LCDL : La communication et la diffusion d’informations concernant votre travail sont inexistantes sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, pourtant devenu un outil fondamental dans l’auto-promotion aujourd’hui. Comment parvenez vous à vous faire connaître ?

Surya Mathew : Le vrai luxe réside aussi dans le bouche-à-oreille. Ma participation aux évènements, (rencontres, conférences et partages des savoir-faire etc.) que propose la Fondation Michelangelo me donne une plus grande visibilité. Ce que j’apprécie maintenant, c’est de laisser les choses suivre leur cours naturel. L’intérêt de ma démarche réside dans son caractère intime et confidentiel propre à chaque client, et une promotion à grande échelle sur les réseaux sociaux irait à l’encontre de cette idée.

LCDL : De quelle manière l’atelier Surya Matthew se ré-ancre-t-il donc dans la tradition du savoir-faire d’excellence ?

Surya Mathew : Il faudrait sensibiliser les clients à la manière de consommer car notre époque se livre à une surproduction de masse qui néglige le produit. Les grandes maisons de luxe sont entrées dans un système duquel elles sont désormais prisonnières et ne peuvent plus faire marche arrière. Le problème est que, dans toute création, la possibilité de revenir en arrière doit être l’une des conditions essentielles. C’est d’ailleurs ce que mon atelier met en avant en invitant les clients à apporter des bijoux de famille uniques. Les bijoux ne sont pas seulement des pièces matérielles, elles sont aussi spirituelles. En réparant et en remplaçant des pierres et en les soudant ensemble, nous revenons aux racines de l’objet, à celles du client et aussi aux miennes.

Quand je polis une pierre, je me polis aussi moi-même. Nous nous contentons de quelque chose qui nous rend heureux lorsque nous créons quelque chose.

LCDL : Comment vous positionnez-vous vis-à-vis de la préciosité d’une création joaillière ? Un bijou éthique restera-t-il un travail de Haute Joaillerie de votre point de vue ? Comment aliez-vous ces deux notions ?

Surya Mathew : Mon métier est de partir de quelque chose qui peut paraître « laid » ou qui n’a rien d’extraordinaire a priori et de le rendre précieux. Précieux dans tous les sens du terme : précieux parce qu’il est précieux pour nous, même s’il n’est pas incroyable, précieux car on va lui apporter un éclat et ajouter des éléments qui vont permettre de faire voir sa préciosité à tous.

Et c’est là que nous revenons à la définition du luxe, en quelque sorte : il s’agit de sublimer quelque chose d’existant, mais en même temps de sublimer quelque chose cher à la personne pour, à la fin, raconter une histoire. Cet ensemble permet finalement d’avoir quelque chose qui est réellement unique et adapté à la personne. Et cela restera, pour moi, une pièce d’exception. Il faut passer par tout ce développement pour que cela reste de la haute joaillerie ; le processus, la prise de temps est précieuse en elle-même.

Légende Image d’ouverture: Surya Mathew au travail dans son atelier © Elodie Daguin

Le site de Surya Mathew: https://www.suryamathew.com/